Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) stellt grundsätzlich ein informelles Planungsinstrument der Gemeinde dar. Im Wesentlichen soll die KWP dazu dienen, einen fundierten Überblick über die aktuell bestehende Wärmeinfrastruktur und über Potentiale zur CO2-neutralen und kosteneffizienten Wärmeversorgung in den Gemeinden zu erhalten.

Die KWP lässt sich in vier Phasen einteilen:

- Bestandsanalyse: Analyse des aktuellen Wärmebedarfs, -verbrauchs und der Treibhausgasemissionen, sowie Informationen zu Gebäudetypen und -alter, Versorgungsstrukturen und Beheizungsarten.

- Potentialanalyse: Identifizierung von Energieeinsparpotenzialen und erneuerbaren Energien in verschiedenen Sektoren sowie lokalen Verfügbarkeiten von erneuerbaren Energien und Abwärme.

- Aufstellung Zielszenario: Entwicklung eines Szenarios zur klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2050 mit Zwischenzielen für 2030, einschließlich der räumlichen Planung von Versorgungsstrukturen.

- Wärmewendestrategie: Formulierung eines Transformationspfads mit Maßnahmen, Prioritäten und Zeitplan zur Umsetzung des kommunalen Wärmeplans, inklusive erforderlicher Energieeinsparungen und Aufbau der Energieversorgungsstruktur.

Die KWP in Städten und Gemeinden unter 100.000 Einwohnern muss bis spätestens 30.06.2028 abgeschlossen und verabschiedet werden. Die Gemeinden Jagstzell, Hüttlingen, Lauchheim, Neuler, Rainau, Rosenberg und Westhausen haben sich zum Konvoi Kocher-Jagst zusammengeschlossen, um die KWP gemeinsam durchzuführen. Zur Erstellung wurde die Firma GEO DATA aus Westhausen beauftragt; die Konvoiführung liegt bei der Gemeinde Westhausen.

Weitere Infos:

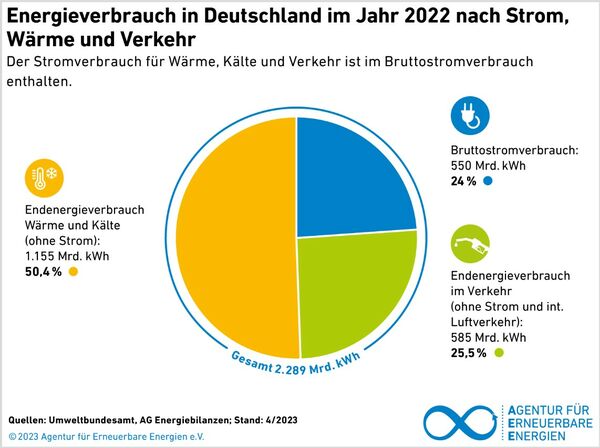

Deutschland hat das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein; das heißt ab diesem Zeitpunkt sollen keine klimaschädlichen Gase mehr ausgestoßen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle Bereiche, also Strom, Verkehr und Wärme auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Während der Anteil von erneuerbaren Energien im Strombereich bereits bei über 50 % liegt, ist dieser im Bereich Wärme erst bei etwa 19 %; gleichzeitig sind etwa 50 % des Endenergieverbrauchs und etwa 40 % der CO2- Emissionen in Deutschland auf den Wärmemarkt zurückzuführen.

Das heißt also, dass die Wärmewende noch einen weiten Weg vor sich hat, gleichzeitig besteht allerdings auch die Chance, einen wesentlichen Teil der CO2-Emissionen einzusparen. Die KWP kann hier als Startschuss für die Wärmewende vor Ort dienen und allen Beteiligten einen möglichen Weg zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung aufzeigen.

Neben diesem Erfordernis aufgrund des Klimawandels gibt es auch die gesetzliche Verpflichtung, eine KWP durchzuführen. Hier wurden mit dem Wärmeplanungsgesetz (Bund) und dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz (Baden-Württemberg) die entsprechenden Grundlagen gesetzt.

Weitere Infos:

Durch die kommunale Wärmeplanung erfahren die Bürger keine direkten Auswirkungen auf ihren Alltag. Zudem ergeben sich aus der Wärmeplanung keine rechtlichen Verpflichtungen für Gebäudeeigentümer. Das Resultat der Wärmeplanung ist lediglich eine unverbindliche Empfehlung, auf deren Basis die weiteren Planungen innerhalb der Kommune aufbauen können. Ansonsten bietet sie einen ersten Hinweis darauf, wo Wärmenetze in Zukunft theoretisch gebaut und betrieben werden können. Somit bietet sie einen gewissen Grad an Planungssicherheit bezüglich der zukünftigen Wärmeversorgung vor Ort.

Das Gebäudeenergiegesetz (umgangssprachlich oft „Heizungsgesetz“) sieht vor, dass künftig nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des BMWSB und des BMWK.

Die Erstellung der KWP hat auf diese Regelungen zunächst keinen Einfluss, alle gesetzlichen Pflichten und Fristen gelten wie in jeder anderen Kommune auch. Es besteht jedoch die Möglichkeit, auf Basis der KWP Wärmenetz- und Wasserstoffgebiete auszuweisen und somit die Fristen vorzuziehen. Diese Entscheidung obliegt aber allein der Kommune und bedarf eines Gemeinderatsbeschlusses.

Im Rahmen der KWP sollen sämtliche Potenziale für eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung identifiziert werden. Dabei werden verschiedene zentrale und dezentrale Optionen betrachtet, darunter die Nutzung von Wärmepumpen, herkömmlichen Wärmenetzen sowie speziellen Kaltwärmenetzen und Niedertemperaturwärmenetzen mit zentralen oder dezentralen Wärmepumpen. Auch die Solarthermie kann eine wichtige Rolle spielen. Die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung werden voraussichtlich Mitte 2025 vorliegen und als unverbindliche Empfehlungen dienen, welche Möglichkeiten der Wärmeversorgung für Sie theoretisch in Frage kommen. Ihre bestehende Heizung können Sie aber ohne Einschränkungen bis 2028 weiterbetreiben, bis die Regelungen des GEG in Kraft treten (vgl. hierzu Punkt 4).

Für die KWP wesentliche Akteure aus den Kommunen (Bürgermeister, Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter) sowie relevante Stakeholder wie z.B. Energieversorger, Großabnehmer von Wärme, Wärmelieferanten, Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienverwalter, mögliche Wärmenetzbetreiber etc. werden im Rahmen von Workshops an der Erstellung der KWP beteiligt. In diesen Workshops sollen die Akteure ihr Know-How sowie ihre Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort einbringen und somit die Ergebnisse der KWP verifizieren und ergänzen.

Weiterhin werden die Gemeinderäte über die Planungen regelmäßig informiert.

Die Fertigstellung der KWP ist bis Ende des Jahres 2025 geplant; anschließend wird sie veröffentlicht. Zusätzlich sollen die Ergebnisse der KWP als „Digitaler Zwilling“ bereitgestellt werden.

- Landesrecht BW - KlimaG BW | Landesnorm Baden-Württemberg | Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) vom 7. Februar 2023 | gültig ab: 11.02.2023 (landesrecht-bw.de)

- WPG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis (gesetze-im-internet.de)

- BMWSB - Startseite - Gebäudeenergiegesetz (GEG) (bund.de)

- BMWK - Erneuerbares Heizen – Gebäudeenergiegesetz (GEG) (energiewechsel.de)

- FAQ kommunale Wärmeplanung: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (baden-wuerttemberg.de)

- leitfaden-kommunale-waermeplanung-dvgw-agfw.pdf

- Leitfaden Kommunale Wärmeplanung (baden-wuerttemberg.de)

Freiwillige kommunale Wärmeplanung im Konvoi Kocher-Jagst

Beteiligte Kommunen: Jagstzell, Hüttlingen, Lauchheim, Neuler, Rainau, Rosenberg, Westhausen

Förderkennzeichen: BWKWP23515

Förderzeitraum: 01.09.2023 – 31.08.2025 (Verlängerung bis 31.12.2025 beantragt)

Gefördert nach dem Förderprogramm des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg durch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – Projektträger Karlsruhe (PTKA)